半导体所集体导模共振手性激光器研发取得进展

集体振荡是多个独立谐振体在相互作用下共同形成整体振荡的现象,其整体的谐振特性与单个谐振体存在显著差异,体现了诺贝尔物理学奖得主P. W. Anderson所述“多即不同”(more is different)的观点。集成振荡现象在光子、等离激元、量子等体系广泛存在,一般用实空间中相互作用的谐振体系来构造。然而,考虑到实空间和动量空间的傅里叶对偶性(Fourier Duality),集体振荡有望在动量空间中引入相互作用来实现。近日,中国科学院半导体研究所郑婉华院士团队、北京大学电子学院彭超杰青团队与澳大利亚国立大学Yuri Kivshar院士团队在《自然·纳米技术》发表了一项创新成果,观测到了由边界动量散射诱导的集体导模共振(collective guided resonance, CGR)现象,并利用非对称泵浦破缺镜面对称性,成功实现了手性激光发射。

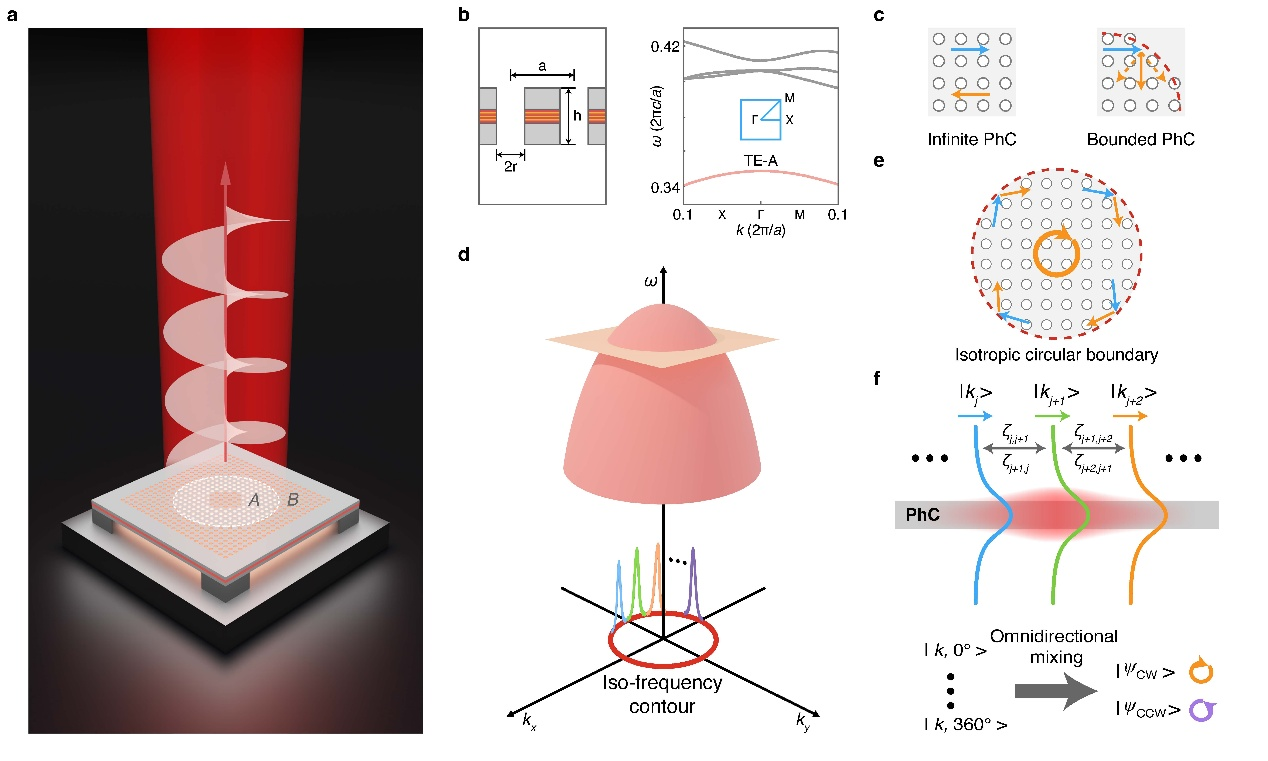

图1 集体导模共振

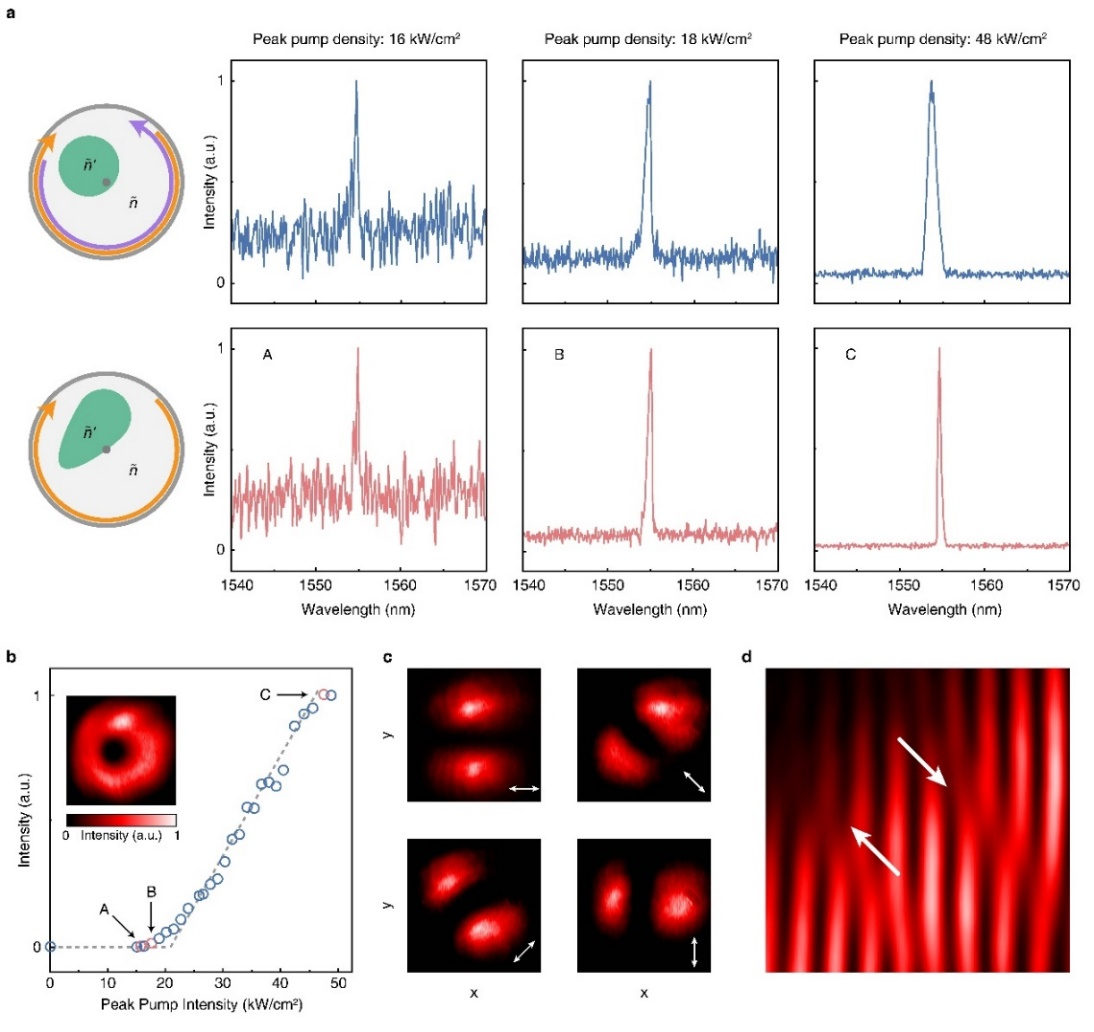

研究团队从实空间与动量空间的傅里叶对偶性出发,设计了一种圆形边界的有源光子晶体。在圆形边界散射效应作用下,原本独立传播的多个光子晶体导模发生各向同性耦合,进而形成二重简并的集体导模共振态。在保持镜面对称下,两个简并模式携带相反的手性涡旋。研究团队进一步利用非对称泵浦技术破缺手性对称性,实现了手性涡旋激光的单模激射,成功观测了实空间中心处强度为零的涡旋光束,并通过偏振分布及自干涉测量证实涡旋中心处纯粹相位奇点,体现为自干涉条纹呈现为一对朝向相反的“叉”(fork)型图案。上述结果证实了激光光束携带非零的手性轨道角动量。

图2 集体导模共振模式原理

图3 手性涡旋激射特征

该研究解析了一类独特的动量空间集体振荡现象,为“多即不同”这一著名论断提供了又一实例,也为构造实用的芯片级涡旋激光器提供了新方法,为量子/光子计算、传感、微操控和手性鉴别提供了光源。该成果以“Observation of chiral emission enabled by collective guided resonances” 为题,7月1日发表于《自然·纳米技术》(DOI:10.1038/s41565-025-01964-7)。北京大学电子学院博士生陈烨、半导体所青年研究员王明金为共同第一作者,半导体所郑婉华院士、澳大利亚国立大学Yuri Kivshar院士、北京大学电子学院彭超教授为共同通讯作者。

该项工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41565-025-01964-7