跨越半个世纪的情谊——追忆杨振宁先生与黄昆先生的友情岁月

【编者按】

国际著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨振宁先生是20世纪最伟大的物理学家之一,为现代物理学的发展作出卓越贡献。他与米尔斯提出的“杨-米尔斯规范场论”奠定了后来粒子物理标准模型的基础。他与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒的革命性思想,并获得1957年诺贝尔物理学奖,共同成为最早获得诺贝尔奖的中国人。他发现了一维量子多体问题的关键方程式“杨-巴克斯特方程”,开辟了统计物理和量子群等物理和数学研究的新方向。他在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理学多个领域取得的诸多成就,对这些领域的发展产生深远影响。

杨振宁先生与黄昆先生有着跨越六十载的深厚情谊。二人同为西南联大物理系“三剑客”,曾在昆明的茶馆中彻夜辩论量子力学难题,甚至熄灯后点亮蜡烛查阅海森堡著作求证。这份始于学术争鸣的友谊,成为物理学界的一段佳话。作为深刻理解半导体价值的物理学家,杨振宁曾明确指出,半导体的发明源于量子物理这一基础科学革命,而此类基础研究正是科技进步的核心驱动力。他始终关心我国半导体事业的发展,以远见卓识为我国半导体领域发展注入精神力量。

刊登这组照片,缅怀他与挚友的治学岁月和对半导体事业的深切关怀,寄托我们的哀思。

杨振宁先生千古!德音永存!

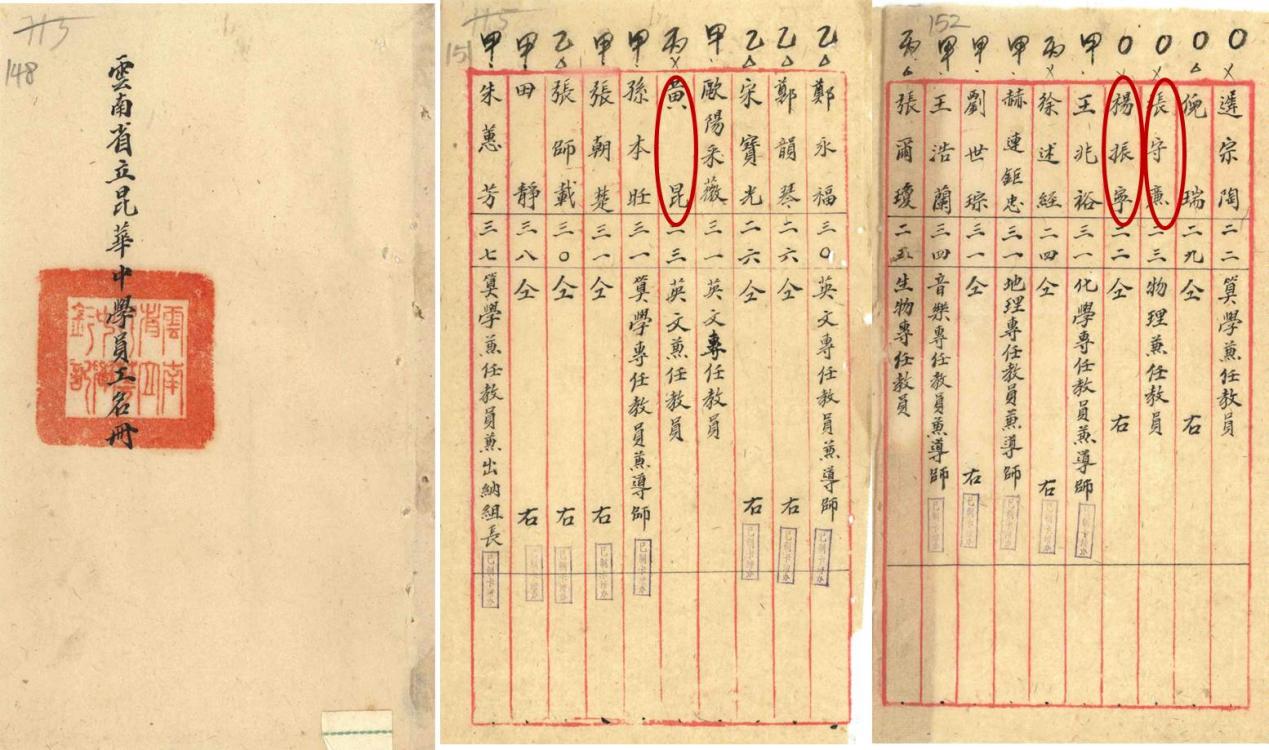

1942年至1943年,杨振宁担任昆华中学物理教员,并与黄昆、张守廉共同被称为该校“三剑客”,上图为昆华中学员工名册

20世纪70年代,周恩来总理接见杨振宁时合影(前排右五为杨振宁,后排左三为黄昆)

1974年,黄昆、邓稼先、黄宛、周光召、杨振宁(由左至右)游览北京颐和园时的合影

1989年,杨振宁(左四)参加黄昆先生七十寿辰学术报告会

1989年,杨振宁在黄昆先生七十寿辰学术报告会上讲话

1989年,杨振宁(左十)参加黄昆先生七十寿辰学术报告会

1989年,杨振宁(左二)参加黄昆先生七十寿辰学术报告会

1989年,在黄昆先生七十寿辰学术报告会上,杨振宁与黄昆合影

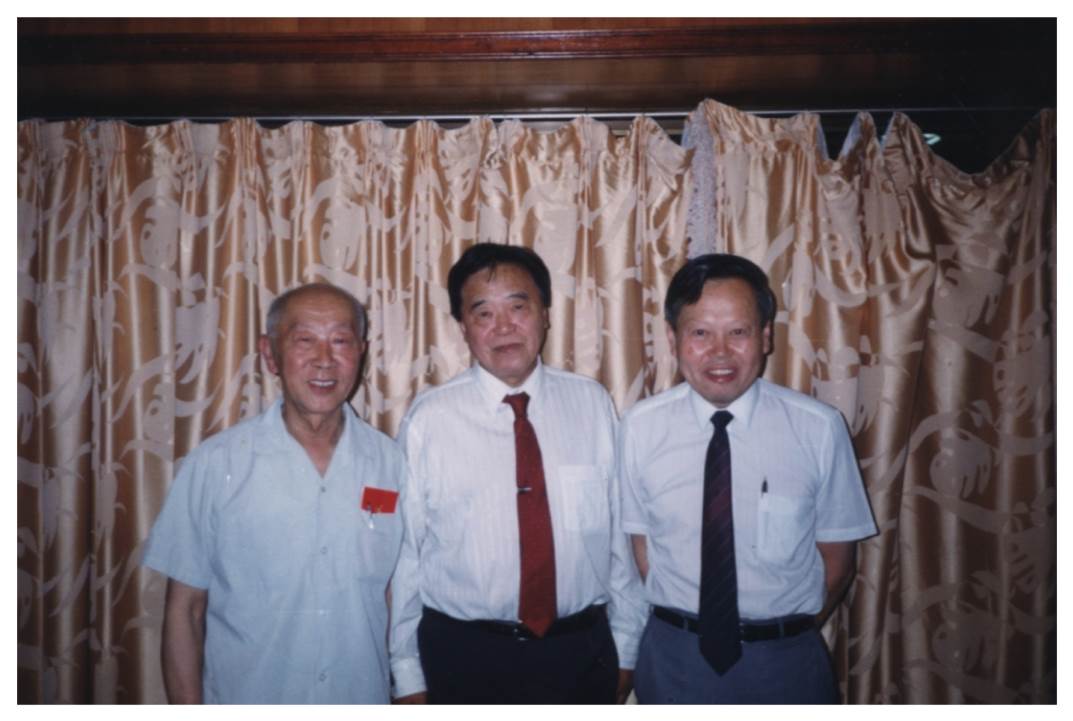

1991年,吴大猷(右)、黄昆(中)、杨振宁(左)在美国密歇根大学授予吴大猷先生荣誉科学博士学位的研讨会上

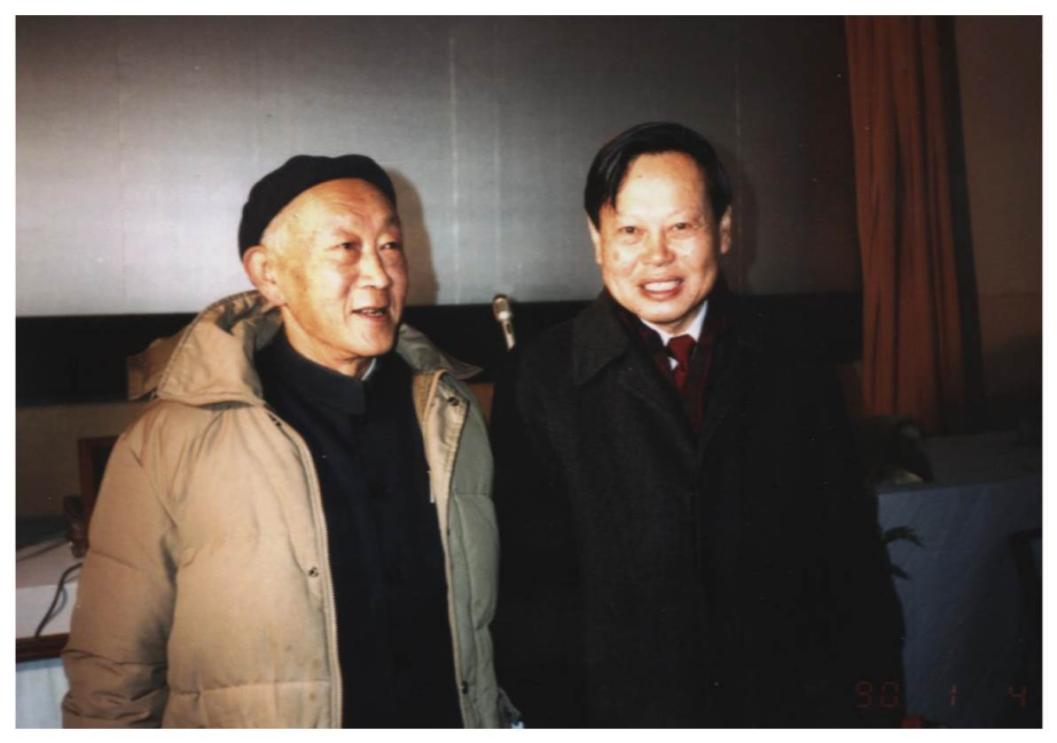

1992年6月1日,北京大学在勺园餐厅举行周培源先生九十大寿庆祝晚宴。晚宴前,当年西南联大时期的三剑客:杨振宁(右)、张守廉(中)和黄昆(左)三位老友重逢一起,留下了一张珍贵的合影

2000年7月31日,李爱扶(左一)、黄昆(左二)、李政道(右二)、杨振宁(右一)出席在香港召开的第三届全球华人物理学大会

2000年3月4日吴大猷先生不幸病逝。在当年7月31日在香港召开的第三届全球华人物理学大会,举行了纪念吴大猷的特别会议。杨振宁(前排左二)主持特别会议。黄昆(前排右二),李政道(前排左一),和沈君山(前排右一)分别作了回忆吴先生的报告

2002年6月,在祝贺杨振宁八十寿辰的晚会上,杨振宁与黄昆交谈

杨振宁与黄昆合影

杨振宁与黄昆、李爱扶夫妇合影

2019年9月2日,杨振宁在黄昆先生诞辰100周年暨半导体学科发展研讨会上讲话

2019年9月2日,杨振宁参加黄昆先生诞辰100周年暨半导体学科发展研讨会(左16)